瓢箪山稲荷(3)/自転車で訪ねる ― 2010年02月02日 17時43分

さて、神社の駐輪場に自転車を置いてお参りしましょう。

本殿はこんな感じです。かかっている幕の紋が瓢箪の絵に山の漢字、それを稲穂が囲っていると言う意匠になっています。ちょっとユーモラスですね。

この日は曇り空で境内は薄暗く、なかなか雰囲気があります。看板を見るとお正月にはお酒が振舞われたようですね。「お火焚き五日まで」と書いてあるのですが、どんなことが行われていたのでしょう?

条件が許せば大晦日の夜中に慣れた道を走って初詣に来てみたいものです。

本殿横、社務所との間もなかなかいい雰囲気です。

こちらが社務所。たくさんのおみくじやお守りがずらりと並びます。もちろん瓢箪もあります。いろんなものがいっぱいあってとても楽しい。その数ざっと四十数種類。

さて、その数多くのおみくじお守り類の中に「辻占」というのものがあります。この瓢箪山稲荷がその辻占の元祖らしいのです。

Wikiの記述によると、

-------------------------------------------------------

江戸時代から近くの東高野街道において辻占いの風習があったが、明治時代初めごろに宮司が「辻占」を創始し、「淡路島かよふ千鳥の河内ひょうたん山恋の辻占」として日本全国に知られるようになった。

-------------------------------------------------------

また同じくWikiの「辻占」には、

-------------------------------------------------------

大阪府東大阪市の瓢箪山稲荷神社で今も行われる辻占は、通りすがりの人の言葉ではなく、その人の性別・服装・持物、同行の人の有無、その人が向かった方角などから吉凶を判断する。まず御籤で1~3の数字を出し、鳥居の前に立って、例えば御籤で2が出れば2番目に通った人の姿などを記録する。その内容を元に宮司が神意を伺うのである。

-------------------------------------------------------

とあります。

また神社の境内にある看板を転記したものには、

-------------------------------------------------------

辻占判断を受けられる方は、先ず神前に願い事をよく祈請し、此のおみくじを引いて番号を覚え、東参道の入り口のうらば(占場)へ行きて、気を静めてから、占場意思を中心として正面を向き、通行人の姿態、年齢・持ち物・乗り物・連の有無等詳しく観察します。

おみくじが一番ならば左右何れかから来ても最初の人又は一組の連を、二番なれば二番目、三番なれば三番目を視て、再び社務所へ戻り、詳しくその次第を申すと、数百年来宮司家に伝えられている社伝により、判断せられるのであります。

-------------------------------------------------------

と記述されています。

今まで辻占のことをちゃんと調べたりしたことがありませんでしたが、占いは占いでなかなか神秘的なもので面白いし、またこの「辻占売り」というものがあって、これもまたなかなか興味深いもので、もっと知ってみたいと思いました。

さて、この社務所の前に…

このような看板がこれから建てられるべく準備がなされていました。またなんで神社が〆縄焼きをやめるのか訝しく思いましたが、偶然、参拝客と社務所の宮司さんとの会話が耳に入ってきましたので、辻占よろしく耳をそばだてて聞いていました。

なんでも、最近は〆縄以外のものも持ってきて炎の中に放り込んでしまう人がいるとのこと。鏡餅の三宝や小さな門松などで、あれは焼くものではないし、また最近のプラスティック製の〆縄飾りなどは悪臭がしたり黒煙があがったりするし、針金などの金属は燃え残って後処理に手間がかかりすぎるし…もう、神社ではやれないので、中止を決めた…とのことでした。

悪貨は良貨を駆逐すると言いますが、人々の無知や怠慢が年中行事を一つ葬り去ってしまったわけで、大変残念に思います。社務所にいらっしゃった老宮司さんがなんだかお気の毒に思えました。

さて、焼き抜きや辻占など楽しいおみくじの揃う瓢箪山稲荷神社ですが、わたしはおとなしく招き猫みくじなるものを引きました。ご神託は「吉」、凡庸に平らかなる日々を過ごせそうな予感がしました。

少し体も冷えてきました。そろそろ出発しなければなりません。

この後、石切神社参道の「むかい」で七味唐辛子を買って帰ろうと石切神社に向かいましたが、こちらはものすごい人出でとても自転車の入って行く余地はありません。すぐに諦めて再び恩地川沿いのいつものコースに戻り我が家を目指しました。

<おわり>

本殿はこんな感じです。かかっている幕の紋が瓢箪の絵に山の漢字、それを稲穂が囲っていると言う意匠になっています。ちょっとユーモラスですね。

この日は曇り空で境内は薄暗く、なかなか雰囲気があります。看板を見るとお正月にはお酒が振舞われたようですね。「お火焚き五日まで」と書いてあるのですが、どんなことが行われていたのでしょう?

条件が許せば大晦日の夜中に慣れた道を走って初詣に来てみたいものです。

本殿横、社務所との間もなかなかいい雰囲気です。

こちらが社務所。たくさんのおみくじやお守りがずらりと並びます。もちろん瓢箪もあります。いろんなものがいっぱいあってとても楽しい。その数ざっと四十数種類。

さて、その数多くのおみくじお守り類の中に「辻占」というのものがあります。この瓢箪山稲荷がその辻占の元祖らしいのです。

Wikiの記述によると、

-------------------------------------------------------

江戸時代から近くの東高野街道において辻占いの風習があったが、明治時代初めごろに宮司が「辻占」を創始し、「淡路島かよふ千鳥の河内ひょうたん山恋の辻占」として日本全国に知られるようになった。

-------------------------------------------------------

また同じくWikiの「辻占」には、

-------------------------------------------------------

大阪府東大阪市の瓢箪山稲荷神社で今も行われる辻占は、通りすがりの人の言葉ではなく、その人の性別・服装・持物、同行の人の有無、その人が向かった方角などから吉凶を判断する。まず御籤で1~3の数字を出し、鳥居の前に立って、例えば御籤で2が出れば2番目に通った人の姿などを記録する。その内容を元に宮司が神意を伺うのである。

-------------------------------------------------------

とあります。

また神社の境内にある看板を転記したものには、

-------------------------------------------------------

辻占判断を受けられる方は、先ず神前に願い事をよく祈請し、此のおみくじを引いて番号を覚え、東参道の入り口のうらば(占場)へ行きて、気を静めてから、占場意思を中心として正面を向き、通行人の姿態、年齢・持ち物・乗り物・連の有無等詳しく観察します。

おみくじが一番ならば左右何れかから来ても最初の人又は一組の連を、二番なれば二番目、三番なれば三番目を視て、再び社務所へ戻り、詳しくその次第を申すと、数百年来宮司家に伝えられている社伝により、判断せられるのであります。

-------------------------------------------------------

と記述されています。

今まで辻占のことをちゃんと調べたりしたことがありませんでしたが、占いは占いでなかなか神秘的なもので面白いし、またこの「辻占売り」というものがあって、これもまたなかなか興味深いもので、もっと知ってみたいと思いました。

さて、この社務所の前に…

このような看板がこれから建てられるべく準備がなされていました。またなんで神社が〆縄焼きをやめるのか訝しく思いましたが、偶然、参拝客と社務所の宮司さんとの会話が耳に入ってきましたので、辻占よろしく耳をそばだてて聞いていました。

なんでも、最近は〆縄以外のものも持ってきて炎の中に放り込んでしまう人がいるとのこと。鏡餅の三宝や小さな門松などで、あれは焼くものではないし、また最近のプラスティック製の〆縄飾りなどは悪臭がしたり黒煙があがったりするし、針金などの金属は燃え残って後処理に手間がかかりすぎるし…もう、神社ではやれないので、中止を決めた…とのことでした。

悪貨は良貨を駆逐すると言いますが、人々の無知や怠慢が年中行事を一つ葬り去ってしまったわけで、大変残念に思います。社務所にいらっしゃった老宮司さんがなんだかお気の毒に思えました。

さて、焼き抜きや辻占など楽しいおみくじの揃う瓢箪山稲荷神社ですが、わたしはおとなしく招き猫みくじなるものを引きました。ご神託は「吉」、凡庸に平らかなる日々を過ごせそうな予感がしました。

少し体も冷えてきました。そろそろ出発しなければなりません。

この後、石切神社参道の「むかい」で七味唐辛子を買って帰ろうと石切神社に向かいましたが、こちらはものすごい人出でとても自転車の入って行く余地はありません。すぐに諦めて再び恩地川沿いのいつものコースに戻り我が家を目指しました。

<おわり>

私の好きな/四條畷市中野本町の在所 ― 2010年02月04日 00時00分

<クリックで拡大>

今まで私の好きな場所では住んでいる四條畷市のことを全く書いていませんでした。地元なのでその良さに気づかないこともあって、あまり興味がわかなかったのですが、それでも子供の頃からのことを思い出してみると、結構好きな場所なんてのもあるものです。

これはそんな場所の一つ、四條畷市中野本町の、大きなお屋敷が並ぶ在所の一画です。左側のお屋敷なんぞは堀をめぐらしてあります。友人の家も近く、また画面中央辺りの更地になっているところにはかつて駄菓子屋があり、子供の頃から慣れ親しんだところです。

片側に水路、反対側にはお屋敷のお堀、その間の道はなかなか趣のあるところです。つい数年前までは大きなお屋敷以外の古い民家なども多く残っていましたが、だんだんと更地になったり建て替ってしまったりしてきています。

驚いたことにGoogleのストリート・ビュー・カーはこの細い道にも入ってきて撮影しています。ぜひ、ストリート・ビューもあわせてご覧下さい。

より大きな地図で 私の好きな場所 を表示

余談ですがこの撮影をしておりましたときに通行人が遠慮して立ち止まってくださいました。「申し訳ありませんありがとうございました」とカメラから目を離して見れば、なんと私のもと生徒(知的障害者施設の)でした。なんのことはない遠慮して立ち止まっていたのではなく私が気づくまで待っていたのでした。「おお!ひさしぶりっ!」と声を掛けると、いきなり猛然とダッシュして行ってしまいました。いつものことなのですが。

その後ろ姿が正面の道路上に写っております。

校正の校正 ― 2010年02月08日 13時55分

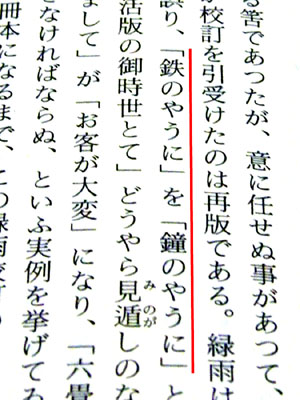

先日ちくま文庫「明治の話題」という本を読んでいて、その中の「校正」という題の文章の中に面白いところを見つけました。それがこの下の写真なのですが…

とこう書いてあります。ここを読み過ぎてからあれ?と思いました。なんでそれを誤植したのだろうか?

ふと思ったのは明治時代は旧漢字を使っていたから「鉄」と「鐘」の間違いではなく「鐡」と「鐘」の間違いだった可能性があるんじゃないか?と言うことです。もしかしたらそうかも知れません。

そうだとしたら、この文庫の校正ももうすこし考えてもらえたら、理解しやすく意味も通じやすくなるのではないかと思いました。

活字の時代には誤植がありましたが、今や誤変換の時代となりました。いつの時代にも校正の仕事というのは、大変重要でたいへん苦労のあるものだろうと思いました。

最近のコメント